教習所で技能教習や学科教習を担当している教習指導員。

車の知識があってかっこいいというイメージと、「きつそう」や「辛そう」などの感想を抱いている人は多いのではないでしょうか。

身近なようでわからない、教習指導員の様子を見ながら仕事がきつい理由を紹介していきましょう。

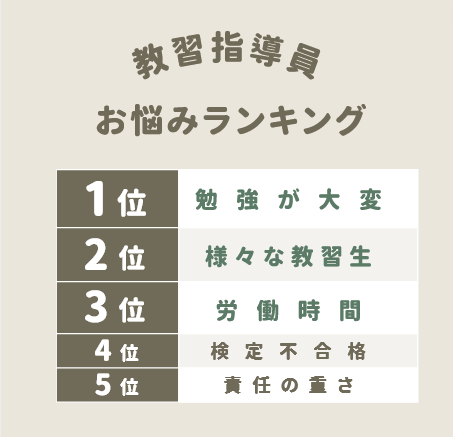

教習所の現役教習指導員が辛い、きついと感じる場面TOP5

自動車教習所は初心者にさまざまな乗り物の乗り方やルールを教える場所ということもあり、責任の重い仕事です。

自動車は人の生活を豊かに便利に変えてくれますが、同時に使い方を誤れば凶器にもなります。

だからこそ、そんな自動車の乗り方を教える教習指導員の責任は大きいとも言えますよね。

そういったプレッシャーや、多くの人に運転技能やルールを教える指導業であるが故の苦労などが特徴的です。

ここでは、私を含め教習指導員の仲間がよく「辛いなぁ」「きついなぁ」と感じる場面をランキング形式でまとめてみました。

【1位】教習指導員の資格の勉強や実技の練習が大変なこと

第1位は、「資格勉強や実技練習」に関することです。

教習指導員になるためには指導員審査と呼ばれる試験を受けなければなりません。

指導員審査とは、都道府県の公安委員会が行っている教習指導員のための国家資格です。

合格すると、指定自動車教習所で教習指導員として働くための知識や技能を認められたことになります。この試験を受けるにあたり、「事前教養」と言われる勉強もしなければなりません。

教習所指導員の資格試験を受験するには、教習所に所属し、事前教養を最低2~3ヶ月程度受ける必要があります。

その後、公安委員会が実施する3週間ほどの新任教習指導員養成講習を受けなければなりません。

また、受験する車種の運転免許証を持っていなければならないため、免許を持っていない人は運転免許の取得から始める必要があります。

講習や受講しなければならない物が非常に多いため、きついと感じる人も多いかと思います。

実際に私も、資格取得のために、とにかく勉強や実技の練習に時間を費やした思い出があり、時々「あの時はしんどかったなぁ〜」と思い出すことがあります(笑)

【2位】様々なタイプの教習生に教えること

教習所に来る教習生は幅広い年齢層になります。

通常の学校とは違うため10代後半から60代、日本人もいれば海外の方もいます。そんな多種多様な生徒を見極め、指導していかなければならないので非常に大変です。

コミュニケーション能力が求められるため、そういった点でも難しいと感じる人がいるかもしれません。

中には、免許取得の意欲が感じられない生徒もいますし、言い方ひとつでクレームにつながったり、指導員の悪口をいったりする生徒もいます。

また、教習指導員はどうしても公安委員会から「厳しく指導すること」が求められているため、時には厳しい指導をしなければならないことが多々あります。

そういった「厳しく指導しなければならない」というものに従って指導した結果、クレームにつながることもあるので、そのあたりは教習指導員特有の葛藤ポイントと言えるでしょう!

しかしそれだけではなく、きちんと意欲的に取り組んでくれる生徒も勿論いますので、教えがいもあります。

また、教習生たちの成長を身近に感じることができるのも大きな魅力ですよ!

【3位】繁忙期の労働時間や拘束時間が長いこと

教習指導員という仕事は繁忙期と閑散期に左右されます。

夏休み期間や春休み期間は繁忙期と呼ばれ、この繁忙期には残業などが増えてしまうことも多いです。

定時は設定されていますが、その後に教習が入ってしまう場合もあり、その分が残業として扱われていきます。

あくまで一例にすぎませんが、教習指導員の大体の一日の流れは以下のようなイメージです。

これを見てみると、9時30分出社、21時10分退社となっており、拘束時間が12時間近くあるため、長いと感じる人も多いでしょう。しかし実際の教習の間は50分教習、10分休憩という流れになっているため、休憩時間もそれなりにあります。

教習指導員は教習や学科指導のほかにも、社内報の作成や営業業務のサポートなども残業で行う場合もあるため、拘束時間が長くなってしまいます。

夜間教習や補講などが含まれる場合も同様に残業になる場合が多いです。

【4位】指導していた生徒が検定で不合格になってしまった時

運転免許試験に生徒が落ちてしまった時、指導していた指導員も「つらい」と感じることがあるかもしれません。

自分が一生懸命教えた生徒が不合格となり、落ち込んでしまっている様子は堪えるものがあります。自分の指導方法が悪かったのか?と考え込んでしまう人も。。

仮免許試験の段階では合格だったとしても本免許試験で不合格となる可能性もあるため、指導員はそういった責任も持って仕事に取り組む必要があります。

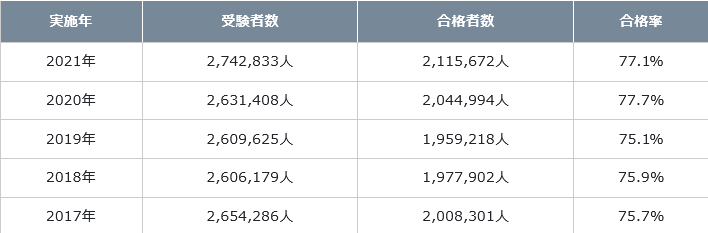

引用元:日本資格取得支援

日本の免許合格率は上のグラフの通りになります。合格率は大体75%くらいですので、不合格者が出たとしても落ち込み過ぎないことが大切です。

私も落ち込んだことが多々ありますが、一生懸命教えたからといってすべての人が合格するという訳ではありませんし、最後はやはり生徒一人ひとりが勉強したかどうかに委ねられます。

徐々に年数や経験を積むにつれて慣れてはきますが、あまり考え込みすぎないことも大事ですよ!

【5位】教習指導員の仕事の責任の重さ

運転免許は「国家資格」となります。その指導を行うという事は責任が生じます。

教習生がしっかりと運転知識を身につけ、正しい運転技術を学ぶためには厳しい指導も必要になってきます。

教習指導員の指導によって、今後の生徒の運転の質に関わってくるので責任が大きいと言えるでしょう。

自動車事故は件数が年々少なくなってきているとは言え、2020年は全国で30万9,000件の自動車事故が発生していますし、それによって2,839名の方が亡くなっています。

自動車学校卒業後の生徒が幸せに、安全な運転生活を送るためには免許取得時の教習指導員の正しい指導が重要になってきます!

教習所の教習指導員にはならではの、やりがいも多い!

教習指導員が感じがちな、つらいこと、きついことの上位5位をみてみましたが、もちろん「つらい」「きつい」ことだけではありません!

一方で教習指導員はやりがいも大きい仕事です。

やりがい1:自分の資格が増え、運転できる車種が増えること

教習指導員とは国家資格であるため、その資格は勿論、指導していくうえで必要になってくる他の車種の免許も増えていきます。

運転免許というだけで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型二輪免許、普通二輪免許、小型自動二輪免許、小型特殊免許、原付免許など、多様にあります。

資格取得=スキルアップ、キャリアアップがはっきりとしている点も、教習指導員になるメリットでもあります。この免許取得は他にはない満足感があり、やりがいとして感じるでしょう。

様々な車が運転できるということも、車好きにはたまらない利点となります。

指導員免許や運転免許は全国で通用する国家資格であるため、いざという時に役に立ちます。

やりがい2:生徒からの「ありがとう」

生徒と関わる時間が長い為、「ありがとう」と感謝の言葉を貰う機会が多いです。運転技能の教習や学科の教習、入校の案内など、教習所での業務にはたくさん生徒と関わる時間があるので感謝の言葉をもらえます。

日々の技能実習でアドバイスを送ったとき、学科勉強時に指導した時など、様々な場面で感謝されることが多いです。

教習所卒業後に本免許を取り、その後合格の報告に来てくれる時はとても嬉しいものです。

この言葉を貰えるだけで、自分お仕事を認められているという自信につながり、もっと頑張っていこうというエネルギーにも変わっていきます。

生徒と密接に関わることの多い教習指導員は特にそれが顕著でしょう。

やりがい3:社会的意義の大きい仕事に対する誇り

運転免許取得には責任がつきます。

国家資格であると同時に、便利さと危険が表裏一体の自動車を運転する資格だからです。その資格取得補助を行う教習指導員はとても重要な役割を担っており、社会意義の大きい仕事になります。

安全運転のできる運転者を育成するというとても社会貢献度の高い仕事でもあります。

その重要性とやりがいが誇りにつながり、自分自身のQOL(クオリティオブライフ)の向上にもつながっていきます。

やりがい4:頑張った分だけ稼げる!

2021年現在、基本的に生徒の数に対して教習指導員の数が不足している教習所が非常に多いです。

つまり、需要に対して供給不足となっているため、多く教習をこなしていけば、他の多くの職業に就くよりも稼げるという利点もありますよ!

教習指導員は責任は重いが、社会的意義も大きく、やりがいのある仕事!

教習指導員の責任面とやりがいを説明してきました。

運転者を育てるという現実的な責任もあり、それが負担になる人もいますが、それを越えるやりがいもある仕事になります。

生徒の成長を身近で感じられると同時に、資格取得に向けたサポートという社会的意義も兼ね備えた職業だと言えるでしょう。

指導員資格を持っていなくても、教習所に入社してから習得できる点でも、非情に転職しやすい職業です。

スキルアップややりがいを求める人は、ぜひ教習指導員を目指してみてくださいね(^^)